悪阻(つわり)

西洋医学的概念

1.悪阻(つわり)とは

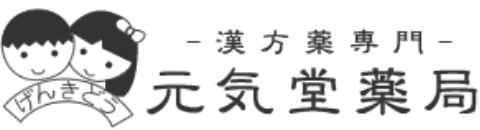

悪阻(つわり)とは、妊娠したことにより発症する悪心・嘔吐などの消化器系の症状を主とする症候です。妊娠5~6週頃から起こり、多くは一過性で妊娠12~16週頃までに消失します。50~80%の妊婦にみられ、初産婦に多くみられます。また、一度消失しても後期に再発することもあり、これを後期悪阻といいます。まれに、悪阻(つわり)が重症化し、食物の摂取が損なわれることで、脱水や飢餓状態になり、栄養障害・体重減少などの症状から入院等の治療が必要になることがあり、妊娠悪阻と称し区別しています。ここでは、重症である妊娠悪阻ではなく、一般的な悪阻(つわり)について記載していきます。

2.悪阻(つわり)の原因

悪阻(つわり)の原因は明確ではありませんが、下記のような妊娠に伴う変化によるものと考えられています。

(1)内分泌学的変化

妊娠したことによりホルモンバランスが変化し、エストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)が第4脳室底(脳幹と小脳に挟まれた空間)にある嘔吐中枢を刺激することで発症すると考えられています。また、プロゲステロンの増加は、体内にガスがたまりやすくなるため、吐き気、不快感、嘔吐の原因となります。

(2)代謝性変化

妊娠中はビタミン不足になりやすく、それによる代謝障害や血糖値の変動なども悪阻(つわり)の原因になると考えられます。

(3)精神医学的変化

ストレスやビタミン不足などの栄養障害による精神的な不調も悪阻(つわり)の原因の一つと考えられます。

3.悪阻(つわり)の症状

悪阻(つわり)の症状は多彩で、個人差が大きいですが、主に下記のようなものがみられます。

(1)悪心(吐き気)

(2)嘔吐

(3)唾液量の増加

(4)全身倦怠感

(5)頭痛

(6)眠気

(7)食欲不振

(8)嗜好の変化

☆悪阻(つわり)の症状は、早朝の空腹時に顕著なことが多く、morning sicknessとも称されます。

漢方的な概念

妊娠6~12週頃に悪心、嘔吐、頭暈、厭食、食物の匂いを嫌う、食べるとすぐ吐き出すなどの症状を現すものを「悪阻」といい、「妊娠嘔吐」「子病」「病児」「阻病」などとも称します。本病は妊娠初期によくみられる証候であり、悪心・酸っぱいものを食べたがる・偏食といった症状だけの場合や、朝だけ嘔吐があるなどの場合は、妊娠初期の正常な反応であり、一般に3ヶ月後には次第に消失します。

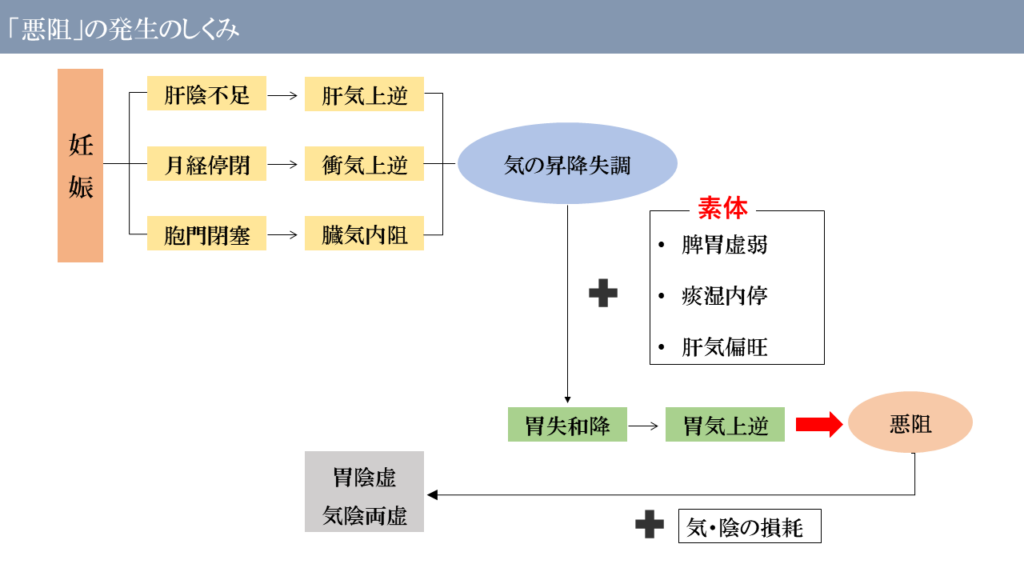

悪阻の漢方的な発生のしくみ

悪阻の基本病機は、陰血不足による肝気上逆、胃失和降です。脾胃虚弱、肝胃不和、痰湿阻滞などにより発症し、重度になると胃陰虚や気陰両虚に発展することもあります。

1.脾胃虚弱

妊娠により月経が停止すると血海は瀉されなくなり、陰血は養胎のため聚められます。そのため、衝脈の気が盛んになります。衝脈は陽明に隷属しているため、もし、脾胃が平素より虚していると、衝気が上逆し胃が犯され、胃失和降となり悪心嘔吐などを引き起こします。

2.脾胃虚寒

脾胃陽虚により寒飲内停しているものが妊娠し、胞門が閉塞すると気の昇降失調から胃失和降となり寒飲が上逆して悪心嘔吐などを引き起こします。

3.痰湿阻滞

平素より中焦に痰湿が内生し昇降失調を呈しているものが、妊娠したことにより衝脈の気が痰湿を挟んで上逆し、悪心嘔吐を生じます。

4.肝胃不和

受胎すると、胎児を養うために陰血が下焦に聚まります。そのため、肝の陰血が不足すると肝気偏旺となります。平素より肝旺体質のもの、また、ストレスなどによって肝を損傷しているものが、妊娠すると、肝気がさらに上逆し、胃に横逆することにより、胃失和降となり悪心嘔吐などを引き起こします。

5.胃陰虚

頻繁な嘔吐、摂食不能などにより、陰津が消耗し胃が濡養されないと胃陰虚となり、胃失和降がさらに強くなり、悪心嘔吐も甚だしくなります。

弁証の要点

嘔吐清涎で口淡無味のものは、多くは虚証、寒証に属し、嘔吐酸水或いは苦水で口苦のものは、多くは実証、熱証に属します。嘔吐痰涎、口淡粘膩のものは、痰湿阻滞が多く、吐物がコーヒーの様な色だったり、血が混じっている場合は気陰両虚の重症です。但し、兼証などの場合もあり、症状を総合的に判断して病因病機を明らかにすることが必要となります。治療は、降逆止嘔、調気和中を主とし、飲食に注意し、情志の安定に努めるようにします。どの証候も、肝気上逆、衝気上逆、臓気内阻が土台にあり、その上での胃気上逆が基本病機となります。

悪阻(つわり)は「多くは一過性で、時期がくれば消失するもの」ですが、つらい症状を緩和し、体力の低下を抑え、妊娠、出産を快適に乗り切るための方法として漢方治療も良い選択の一つだと思います。ご検討下さい。